27. Una casa amarilla y una mujer valiente: la historia de Gabriele Münter

Injustamente conocida como "la amante de Kandinsky", Münter fue una de las mayores representantes del expresionismo alemán. Una pintora con una mirada única que nunca dejó de aprender.

A finales del siglo XIX se esperaba de las mujeres que se casaran, que cuidaran de la casa y los niños, que vistieran vestidos largos hasta el suelo y, para nota, que visitaran periódicamente la iglesia. Gabriele Münter era distinta.

La sociedad de la época no veía con buenos ojos a las mujeres artistas ni tampoco a las que montaban en bicicleta, porque para hacerlo debían quitarse el corsé, menudo escándalo. A Münter le encantaba pasear en bici y se pasaba horas dibujando. No se casó ni tuvo hijos y cuando todo el mundo asumió que dejaría de pintar tras ser abandonada por el que había sido su maestro, su amigo y su pareja, con el que compartía casa y pasión -un tal Kandisnsky, tal vez les suene- ella volvió con más fuerza a agarrar el pincel.

De hecho, cuando muchos años después de desaparecer, Kandinsky quiso reclamarle a Gabriele Münter los cuadros que había dejado en la casa que compartieron juntos en Murnau (Alemania), ella se negó y le pidió una compensación económica por todas las promesas incumplidas -él se había pasado más de 10 años asegurándole que se casarían-. Gabriele ganó el juicio y se quedó con decenas de cuadros del artista. Siendo anciana, los donó a varios museos.

La maravillosa exposición sobre Münter en el Thyssen (estará hasta febrero) empieza con un viaje a Estados Unidos en 1898, cuando Gabriele Münter tenía poco más de 20 años. Sus padres, que se habían conocido en aquel país, que la habían animado a dar clases de dibujo y que no la habían obligado a casarse joven, acaban de morir y Gabriele cruzó un océano para explorar Arkansas, Texas, Nueva York. Extraños paraísos donde la mujer gozaba de una libertad aún desconocida en Europa. Estando allí, cayó en sus manos una de las primeras cámaras Kodak portátiles, con la que hizo cientos de fotografías que mostraban el nacimiento de la artista que iba a ser, su interés en el retrato, en la psicología femenina, su obsesión con retratar la esencia de las cosas.

A la vuelta de aquel viaje Münter siguió formándose en Munich y en 1901 empezó a dar clases en la academia privada Phalanx, donde Wassily Kandinsky era profesor. El maestro y la alumna rápidamente se enamoraron. Él estaba casado así que mantuvieron la relación en secreto hasta que, en 1904, Kandinsky se separó (aunque no firmaría el divorcio hasta 1911). Oficialmente juntos, viajaron por distintos países, siempre con un lienzo a hombros, buscando el paisaje más bello, retándose, aprendiendo el uno del otro. Ella decidió después pasar un año entero en París, donde descubrió a Matisse, que le influyó muchísimo.

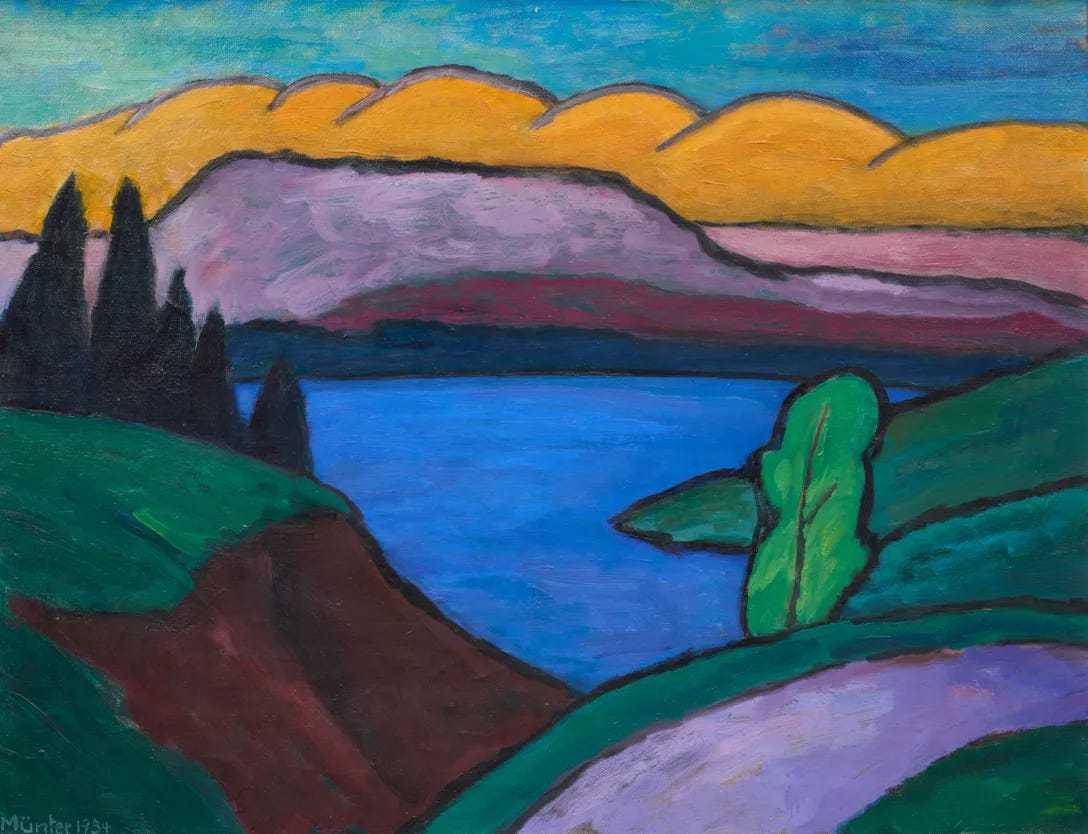

Un par de años después de su aventura francesa, Gabriele pasó un verano en Murnau, un pintoresco pueblo bávaro a los pies de los Alpes, donde veraneaban otros pintores alemanes. Allí acabó comprándose, ella sola, una casa de fachada amarilla, nido de su amor con Kandinsky y cuartel general del expresionismo alemán. Aquella casa, retratada en numerosos cuadros de la pintora, también dio cobijo a los representantes del grupo ‘El Jinete Azul’, como Franz Marc o Paul Klee.

Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Kandinsky, inmigrante ruso, estaba en peligro, era ‘el enemigo’, así que volvió a Moscú. Münter entonces se mudó a los países escandinavos para estar más cerca de él. En 1915 se vieron una última vez. Luego, él dejó de dar señales de vida sin ninguna explicación. Desapareció. En 1917 se casó con la hija de un general ruso, Nina, 30 años más joven que él, aunque Gabriele no se enteró hasta mucho tiempo después.

Gabriele Münter fue víctima del dichoso mito del amor romántico. Ella misma escribiría tiempo después: “Para los ojos de muchos, yo sólo fui un inncesario complemento a Kandinsky”. Según la concepción de la época, no podía volver a ser dueña de su vida, ni a desarrollar una carrera propia, sino que debía lamerse las heridas. No fue así en absoluto. Münter vivió durante años en el exilio, entre Suecia y Dinamarca, donde a pesar de ciertas dificultades económicas y de tener que pintar por encargo, también logró exponer sus cuadros. En la década de 1920, volvió a Alemania. Había aprendido dos idiomas, hecho nuevos amigos, empezado a construir un camino nuevo.

En la Nochevieja de 1927, Gabriele Münter conoció a Johannes Eichner, filósofo e historiador, que se convertiría en su amigo, su pareja y su representante. Dos años después, Gabriele volvió a visitar París durante una larga temporada. En la ciudad donde 20 años atrás había empezado su vocación, se dedicó a pintar casi obsesivamente. Acababa una media de dos cuadros por semana y rellenaba cientos de cuadernos con dibujos en los que perfeccionaba su técnica.

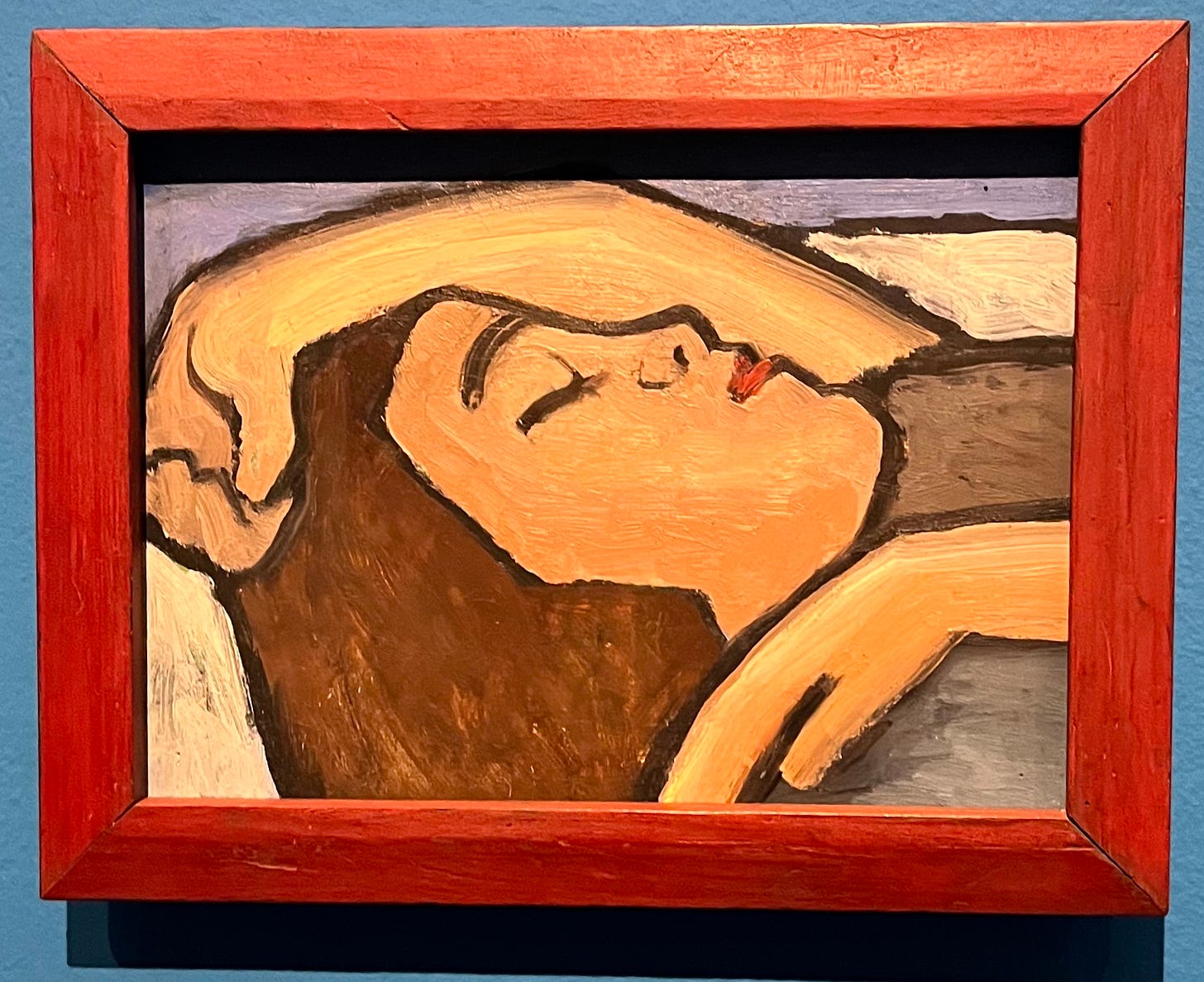

A la vuelta de París, sus temas fueron variando. Pintó a las mujeres, mujeres a las que admiraba, mujeres independientes, reflexivas, modernas. También se dedicó a copiar dibujos infantiles, que solía coleccionar por cientos, para “desaprender lo aprendido”, para volver a la esencia, al mundo sin contextos ni prejuicios que sólo vive en los ojos de los niños. Pintó paisajes donde brillaban cielos rojos, naturalezas muertas, retratos. Era constante, incansable, valiente.

En 1931, Münter regresó a vivir a la casa amarilla de Murnau. En 1938, preocupada por las leyes nazis que querían prohibir y destruir el “arte degenerado”, escondió su extensa colección de arte expresionista -en la que había decenas de cuadros de Kandinsky y de otros viejos amigos pintores- en un sótano de aquella misma casa, cuya puerta de entrada tapó con varias estanterías.

No se puede entender a Gabriele Münter sin mencionar a Kandinsky, es cierto. Münter pudo estudiar y perfeccionar su técnica porque la academia donde él enseñaba sí aceptaba a mujeres, lo que no era nada habitual en la época. Y, al mismo tiempo, y como ella reconocía, durante casi toda su vida Münter arrastró la etiqueta de ser la amante de Kandinsky. Peor aún que “la mujer de”. Tuvo que resignarse a ser una especie de apéndice del pintor ruso.

Pero Münter tenía un don, una educación, unos gustos, una mirada y un criterio único. Era una artista. Quizás por eso Kandinsky y ella estuvieron juntos. Hablaban un lenguaje parecido. Si Münter hubiera nacido un siglo después no habría necesitado a ningún hombre para hacerse un hueco en la Historia del Arte.

Pero de aquella relación entre ambos nacieron infinitos lienzos, autorretratos, dibujos, bocetos. De aquellos años surgió una nueva concepción del arte y se levantó una casa, un refugio en Murnau, donde se reunieron artistas, compositores, pensadores. Entre aquellas paredes donde reposaban muebles pintados con sus manos, Gabriele Münter pudo encontrar un lugar donde ser libre, una vez conseguida la fama y la estabilidad, una casa (mejor aún que una habitación) propia, como decía Virgina Woolf, donde crear sin la presión de nadie. “Se olvida con demasiada facilidad que una mujer puede ser una artista creativa por sí misma con un talento real y original”, escribió Münter.

En aquella casa que hoy es un museo, con vistas a la naturaleza verde y azul, a los atardeceres y lagos helados, entre esos colores que capturó con maestría Münter, también se salvaron cientos de cuadros de la destrucción de los nazis.

Y puede que en realidad se trate justamente eso. De salvar todas las cosas que brillan cuando se desencadena un incendio o la censura, cuando llegan las despedidas injustas, las guerras, cuando llama a la puerta un odio salvaje, ciego, que no es otra cosa que miedo a lo que es nuevo, transgresor, libre, moderno.

Ojalá se pudiera siempre salvar, de todas esas sombras, el arte. Cuadros, fotografías, libros, poemas, nombres propios de mujeres que no debimos pasar por alto. Y, al cabo de un tiempo, rescatarlos de ese sótano seguro y demasiado oscuro y demasiado frío. Para enseñárselos con orgullo al mundo. Y nunca dejar de admirarlos.

¡Qué descubrimiento! Tan bien contado que siento estar viendo los cuadros (sin estar) allí o en Münich o en París.